Français 3eme

Mme Barnichon - Collège Jean Campin

Chers élèves,

Voici où va donc se dérouler le cours de français durant ces prochains jours...

Pour vous faciliter la tâche, je vais reprendre cette séquence depuis le début :

- vous y trouverez les premières séances, que nous avons déjà faites ensemble (il n'y a donc RIEN à faire)

- puis je continuerai en ajoutant trois fois par semaine (puisque nous nous voyons normalement trois fois) les séances suivantes (QU'IL FAUT TRAVAILLER).

Il vous suffit de venir voir ce site, de lire les nouvelles informations, et de faire le travail demandé. Le lendemain je publierai les réponses et les corrections.

Pour ceux qui ont un ordinateur ou la possibilité de rédiger un mail pour m'envoyer le travail (ou pour toute inquiétude ou toute question), je vous répondrai avec plaisir. Voici mon adresse : madamebarnichon.campin@gmail.com

A très bientôt, et portez-vous bien !

Mme Barnichon

SÉQUENCE IV : ÉCRIRE, UNE NÉCESSITÉ.

Problématique : Pourquoi écrire un journal en tant de guerre ?

Plan de la séquence :

Séance 1 : Confier son bonheur ou son malheur ? Objectif : Je compare deux portraits de jeune fille en m'interrogeant sur les images et les sentiments exprimés (TEXTES 1 ET 2)

Séance 2 : Les temps du présent (présent, passé composé) Objectif : je revois les principaux temps du système du présent.

Séance 3 : Pourquoi écrire ? Objectif : Je perçois les doutes d'Hélène Berr, entre difficultés et nécessité de s'exprimer. (TEXTE 3)

Séance 5 : Pour qui écrire ? Objectif : Je comprends à quels destinataires s'adressent le journal (TEXTE 4)

Séance 2 suite : Le système des temps du présent ( le futur) Objectif : je maîtrise la formation de ce temps

Séance 6 : Phrase simple et phrase complexe Objectif : Je comprends en quoi la construction de la phrase suit la construction de la pensée.

Séance 7 : Bilan et préparation de l'évaluation de fin de séquence Lecture et compréhension - Langue (les temps du présent, les types de phrase) - Ecriture

.

Séance 1 (déjà faite en classe) : Confier son bonheur ou son malheur ?

Objectif : Je compare deux portraits de jeune fille en m'interrogeant sur les images et les sentiments exprimés

(TEXTES 1 et 2, pages 48-50 du manuel)

1) Lecture orale, observations : Que ressent la jeune fille et que décrit-elle ?

Correction : nuage de mots.

2) Analyse en groupes des sentiments exprimés (texte 1 ou 2 au choix)

Correction.

3) Rappel : les procédés d'écriture (cahier d'activité page 96)

Séance 2 (déjà faite en classe) : Les temps du présent.

Objectif : je revois les principaux temps du système du présent.

Systèmes des temps du présent :

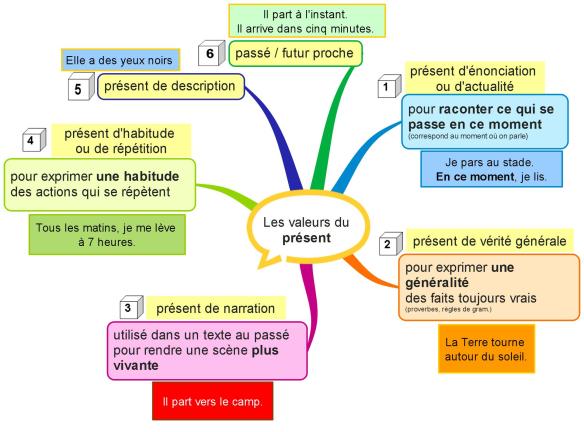

* Le présent :

- conjugaison : rappel

- valeurs du présent

Voir cahier d'activités : exercices pages 38-39

Correction de l'exercice sur les valeurs du présent : 6 page 54.

* Le passé composé :

- formation.

- règle d'accord du participe passé.

Exercices du cahier d'activités pages 50-51.

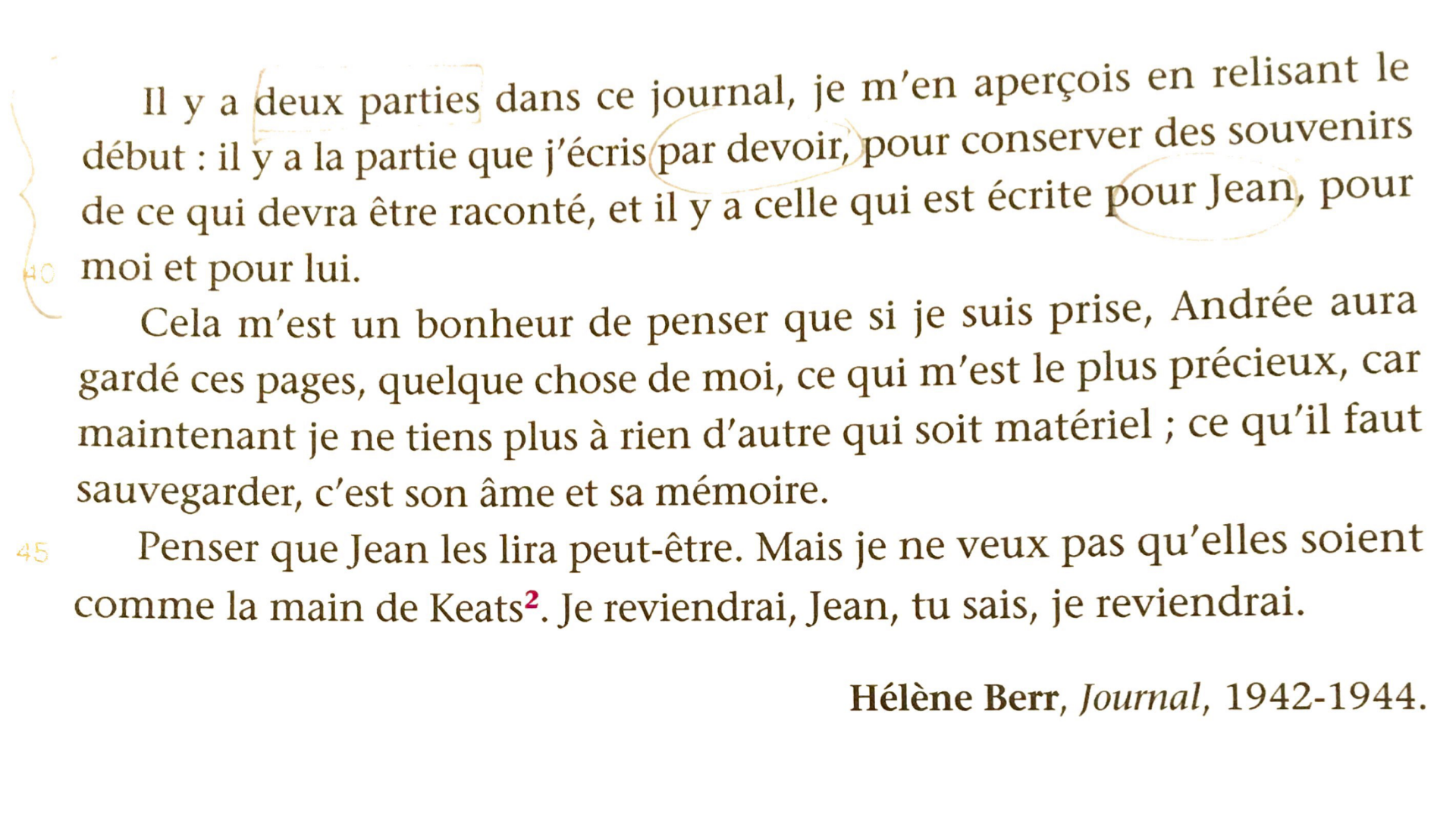

Séance 3 (faite en classe) : Pourquoi écrire ?

Objectif : Je perçois les doutes d'Hélène Berr, entre difficultés et nécessité de s'exprimer.

(TEXTE 3 page 52 du manuel)

1) Lecture et observations : Comment Hélène Berr explique-t-elle son besoin d'écrire ce journal ?

Repérage de son point de vue sur l'écriture.

2) Recherche des différents arguments avancés, et connecteurs utilisés.

Correction faite en classe.

3) Réflexions sur les raisons de l'écriture autobiographique en général.

Bilan : Différentes raisons ont pu pousser les écrivains à rédiger des écrits qui parlent d'eux-mêmes.

Dans le cas d'Hélène Berr, malgré la grande "fatigue" et "paresse" de ce temps de guerre, et la peur de manquer de simplicité et de paraître orgueilleuse en se prenant pour un écrivain, elle sent qu'elle a "un devoir à accomplir en écrivant, car il faut que les autres sachent". Face à un événement majeur et inédit dans l'histoire, elle sent qu'il faut écrire pour la postérité ce qu'elle vit.

Pour d'autres, on peut trouver un certain nombre de raisons :

- mieux se connaître, parler de soi et de son évolution : BEAUVOIR, Mémoires d'une jeune fille rangée (1958) ; MONTAIGNE, Essais.

- plaisir de parler de son histoire ou de revivre le passé de sa famille : MODIANO, Livre de famille ; SARRAUTE, Enfance.

- se justifier face aux autres : ROUSSEAU, Confessions

- combattre la solitude, vaincre ses problèmes : A.FRANK, Journal (elle s'adresse à une amie imaginaire, "Kitty"), LEIRIS, L'âge d'homme.

- laisser une trace : DE GAULLE, Mémoires de guerre, CHATEAUBRIAND, Mémoires d'outre-tombe.

- témoigner d'une situation, partager une expérience : ici, H.BERR, Journal

Séance 4 (faite en classe) : Pour qui écrire ?

Objectif : Je comprends à quels destinataires s'adressent le journal

(TEXTE 4 page 52 du manuel)

1) Lecture et observations : que comprenez-vous sur les personnes à qui s'adresse la jeune fille, les destinataires de ses pages ?

Correction : Réflexions de l'écrivaine sur son journal : il s'agit pour elle dépasser son temps et inscrire sa démarche dans la postérité. Elle s'adresse à son ami "Jean" et à elle-même, mais aussi à tous ceux qui liront son journal pour connaître cette période troublée.

2) Langue : rappel sur les temps utilisés (présent/passé composé/futur)

* Le futur simple :

- Quels souvenirs avez-vous sur ce temps ?

- Rappel : formation et emploi.

- Cahier d'activités : exercices pages 40-41

.

.

Séance 5 (jeudi 19 mars) : Phrase simple et phrase complexe

Objectifs : Je me souviens de ce qu'est une phrase et je sais distinguer la phrase simple de la phrase complexe.

1) Rappels sur la phrase. Définitions à réapprendre par coeur !

- une phrase est un ensemble de mots, qui a un sens, et qui commence par une majuscule et se termine par une ponctuation forte.

- une proposition est un ensemble de mots organisés autour d'un verbe.

Elle peut constituer une phrase entière ou une partie de phrase. ( Souvenez-vous ce que nous avions dit sur les propositions indépendantes, qui se suffisent à elles-mêmes, et les propositions subordonnées, qui sont dans une relation de dépendance, de hiérarchie, et fonctionnent forcément à deux ! )

2) La phrase simple et la phrase complexe :

- une phrase simple peut être verbale (= une proposition avec un verbe conjugué) ou non verbale (= il n'y a pas de verbe conjugué. Soit le verbe est à l'infinitif, soit il n'y en a pas du tout).

- une phrase complexe est constituée de plusieurs propositions (donc de plusieurs verbes conjugués).

3) Exercices 1, 2, 4 pages 14-15 du cahier d'activités.

Correction des exercices :

Exercice 1 :

a) Il y a trois verbes conjugués "connaît", "est", "semble".

b) Il y a donc trois propositions dans cette phrase (on connaît peu Matthias / il est discret / et ne semble pas vouloir lier connaissance)

Exercice 2 :

1. "ne cesse" : phrase simple (verbale) car une proposition

2. "souhaite" et "travaille" : phrase complexe car deux propositions

3. "ai été" : phrase simple ("en le voyant" a le même sujet, ce n'est pas une autre proposition)

4. "dites-moi", "est venu" et "voulait " : phrase complexe car trois propositions

5. "courir" : phrase simple (non verbale !)

Exercice 4 :

1. Le trafic a été interrompu en raison des travaux de 9h à 20h.

2. Il y aura de la pluie et de la neige demain sur tout le nord de la France.

3. Il est interdit de jeter des papiers par terre.

4. L'équipe de France a vaincu sans appel !

Chapitre 3

Pour faire une pause entre deux exercices...

.

Séance 6 (lundi 23 mars) : La phrase complexe (juxtaposition, coordination).

Objectifs : je reconnais et j'utilise les différentes manières de former une phrase complexe.

1) RECHERCHES

1) Réflexion individuelle

Je me rappelle (sans lire le cours la dernière fois !) ce qu'est une phrase, une proposition ; puis ce qui différencie une phrase simple d'une phrase complexe. Normalement je connais les définitions et au moins un exemple.

2) Rappels sur la phrase : exercices 8 et 10 page 16 du cahier d'activités

Je fais les exercices 8 et 10 page 16 du cahier d'activités pour vérifier que j'ai bien appris et bien compris le cours de la dernière fois.

3) Observation 1 page 18

Avez-vous une idée de ce que nous allons revoir aujourd'hui ? Connaissez-vous les différentes façons de relier deux propositions dans une phrase...? Je m'accorde une minute de réflexion. Si j'ai une idée, c'est super ! Dans tous les cas, je cours faire l'observation 1 de la page 18 du cahier d'activités, et lire l'encadré de la leçon...

=> Aujourd'hui nous allons revoir les deux premières façons de faire, les plus simples, dont nous avons déjà parlé en classe : la juxtaposition et la coordination. Demain nous verrons la subordination, qui est un petit peu plus compliquée.

II) LEÇON

On peut créer une phrase complexe à partir de deux propositions autonomes, qui ne dépendent pas l'une de l'autre. C'est le cas :

- Avec la juxtaposition : les propositions sont reliées entre elles par une ponctuation faible : une virgule, un point virgule, ou deux points. Exemple : "Il travaille beaucoup : il va réussir." On pourrait sans problème remplacer cette phrase complexe par deux phrases simples, autonomes ("Il travaille beaucoup. Il va réussir.")

- Avec la coordination : les propositions sont reliées entre elles par une conjonction de coordination (mais, ou, et, donc, or, ni, car) ou par un adverbe de liaison (alors, puis, toutefois...) Exemple : "Il travaille beaucoup donc il va réussir." Même chose, on pourrait sans problème séparer cette phrase complexe en deux phrases simples ("Il travaille beaucoup. Il va réussir.")

III) EXERCICES

Vrai ou Faux ?

a. Une proposition peut contenir plusieurs verbes conjugués.

b. Une phrase peut contenir plusieurs verbes conjugués.

c. Une phrase peut contenir plusieurs propositions.

d. Une phrase complexe comporte au moins deux verbes conjugués.

Exercices 2, 3, 4 et 6 page 18-19 du cahier d'activités.

Correction des questions Vrai / Faux :

a. Une proposition peut contenir plusieurs verbes conjugués. = FAUX

b. Une phrase peut contenir plusieurs verbes conjugués. = VRAI

c. Une phrase peut contenir plusieurs propositions. = VRAI

d. Une phrase complexe comporte au moins deux verbes conjugués. = VRAI

Chapitre 4

Pour faire une pause entre deux exercices...

.

Séance 7 (mardi 24 mars) : La phrase complexe (subordination).

I) REFLEXIONS

1) BILAN PERSONNEL :

Si j'ai bien appris ma leçon d'hier, et fait mes exercices correctement (je peux trouver le corriger juste au-dessus), je dois être capable de définir : une phrase, une proposition / une phrase simple et une phrase complexe / la juxtaposition et la coordination.

2) RAPPEL :

Petit exercice pour me rafraîchir la mémoire... Les phrases suivantes sont-elles simples ou complexes ? Si elles sont complexes, il faut également préciser si elles sont juxtaposées ou coordonnées.

a. Hélène Berr est une jeune fille française née à Paris en 1921.

b. Elle a été déportée dans un camp et elle est morte en 1945.

c. Elle avait donc 24 ans : elle est morte jeune !

d. Son journal nous est précieux, il nous apporte beaucoup de renseignements sur cette période.

e. Je le lis et je le relis car je trouve également son écriture très belle.

f. Et vous, qu'en pensez-vous ?

3) OBSERVATION :

Mais d'après vous, peut-on toujours séparer les propositions d'une phrase complexe pour en faire plusieurs phrases simples ? Dans quel cas, ci-dessous, n'est-ce pas possible ? Qu'est-ce qui relie ces propositions ?

a. Je fais des efforts donc je m'améliorerai.

b. C'est une certitude : je vois déjà mes progrès.

c. J'ai tellement travaillé que je suis fier/fière de moi !

II) SUITE LEÇON :

On peut aussi créer une phrase complexe à partir de deux propositions qui ne sont pas autonomes, car l'une dépend de l'autre. On parle de proposition principale et de proposition subordonnée (celle qui lui est dépendante).

La subordination c'est donc quand une ou plusieurs propositions subordonnées sont reliées à une proposition principale par un pronom relatif ou une conjonction de subordination.

Exemple : "Tu peux me croire puisque je suis sincère." On ne peut pas séparer les deux propositions sans que la proposition subordonnée pose problème : "Tu peux me croire" (OK) "Puisque je suis sincère" (Eh bien quoi ? On attend la suite ou le début...)

Les différentes propositions subordonnées : voir cahier d'activités page 20

- la proposition subordonnée RELATIVE = elle dépend d'un NOM qu'elle complète, et elle est introduite par un PRONOM RELATIF

- une proposition subordonnée CONJONCTIVE COMPLÉTIVE = elle dépend d'un VERBE dont elle est le COD, et elle est introduite par une CONJONCTION DE SUBORDINATION

- une proposition subordonnée INTERROGATIVE INDIRECTE = elle dépend d'un VERBE dont elle est le COD, et elle est introduite par un MOT INTERROGATIF

- une proposition subordonnée CIRCONSTANCIELLE = elle dépend d'un VERBE et elle donne des informations sur la phrase dans son ensemble, elle est donc COMPLEMENT CIRCONSTANCIEL/ DE PHRASE. Et elle est introduite par une CONJONCTION DE SUBORDINATION.

Chapitre 5

Pour faire une pause entre deux exercices...

(sera affiché jeudi 27 mars)

TEXTE : manuel page 56

IMAGE : Bernard Buffet, "La chambre" (1947)

Séance finale : EVALUATION (pour lundi 30 mars)

Objectif : je réinvestis mes connaissances de cette séquence pour lire et comprendre un texte.

Je vous demanderai, pour que vous puissiez vous préparer au mieux pour le Brevet, de laisser toute votre séquence fermée sur le bureau, et d'essayer de travailler en temps limité (pas plus d'une heure trente). Il faudra me rendre ce travail, pour que je voie où vous en êtes (PAR MAIL).

Supports:

Texte du manuel page 56 "S'inventer une confidente" (Anne Frank, Journal, 1942-44)

Image : Bernard Buffet, "La chambre" (1947)

QUESTIONS DE COMPREHENSION/ INTERPRETATION

1. Quel est le genre de ce texte ? A quoi le voyez-vous précisément ? (1 point)

2. Qui est l'auteur de ce texte ? Relevez des marques précises concernant son identité. (1,5 point)

3. Quelles sont les raisons qui poussent l'auteur à écrire ? (2 points)

4. Qui est le destinataire de ce journal ? Est-ce une situation ordinaire ? (1,5 point)

5. Relevez le champ lexical de la famille et celui de l'école. Sont-ils surprenants ici ? (2 points)

6. Quels liens pouvez-vous établir entre cet extrait d'Anne Frank et la peinture de Bernard Buffet, "La chambre", peinte en 1947 (voir juste à gauche) ? (1,5 point)

QUESTIONS DE LINGUISTIQUE

7. S'agit-il d'un texte objectif ou subjectif ? Vous répondrez le plus précisément possible en vous appuyant sur la modalisation. (2,5 points)

8. Quels sont les temps utilisés des lignes 2 à 5 (de "Non seulement... à de 13 ans."). Comment expliquez-vous ces emplois ? (2,5 points)

9. Relevez dans le texte au moins deux phrases complexes : une qui se construit sur une juxtaposition, et une autre qui s'appuie sur de la coordination. Expliquez leur construction (vous pouvez encadrer les propositions et entourer le type de lien qui les articule). (2,5 points)

10. Réécriture : Vous réécrirez les dernières lignes (de la ligne 26 "Et pour renforcer..." jusqu'à la fin) à la première personne du pluriel et au passé composé. (3 points)

SÉQUENCE V : RÉCITS D'ENFANCE

Comment les écrivains réalisent-ils leur autobiographie ? Etude de Moi Boy (Roald Dahl)

Ici, le cours en version pdf :

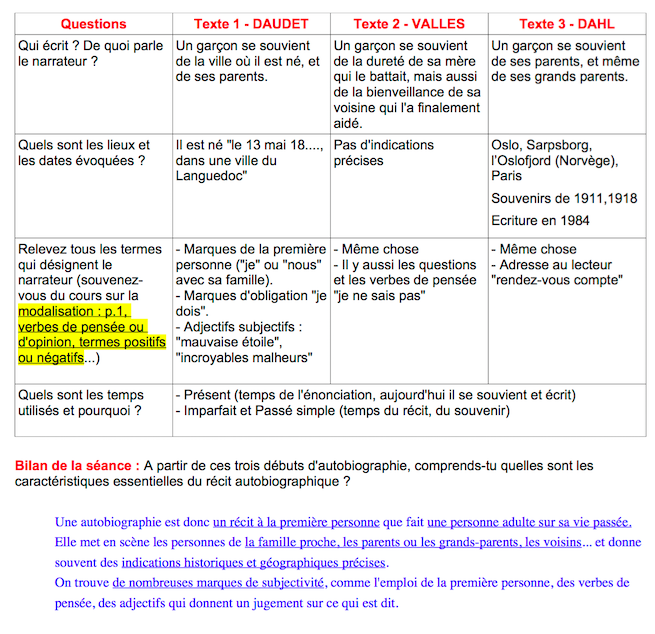

Séance 1 (lundi 30 mars) : Qu'est-ce qu'une autobiographie ?

Objectif : je fais le point sur mes connaissances concernant le genre autobiographique

Corpus : Trois extraits d'incipits (Alphonse Daudet, Jules Vallès, Roald Dahl).

Travail à faire pour cette séance :

1) Lecture et réflexion autour des trois textes ci-dessus : Que comprenez-vous ? Qui parle ? Que se passe-t-il ? Quel peut être ce type de récit ?

Vous pouvez m'écouter lire ces textes :

2) Etude comparée des trois textes :

Compléter le tableau suivant pour analyser précisément ces trois extraits. N'oubliez pas de bien citer le texte ! Quand vous aurez fini, essayer de faire un bilan de cette première séance en trouvant à partir de vos réponses la définition de l'autobiographie.... :)

Pause vidéo : MAISONS D'ÉCRIVAINS

Voici quelques vidéos qui montrent des lieux précieux pour les écrivains : leurs maisons, habitées à leur image, et parfois avec une pièce qui leur sert de refuge pour penser et pour écrire...

Séance 2 (mardi 31 mars) : Roald Dahld et Moi Boy.

Objectif : je pars à la découverte de la vie de l'auteur et des thèmes de cette autobiographie

Supports : La préface de Moi Boy + La biographie de Roal Dahl

Voici le cours en version pdf :

Travail à faire :

1) Moi, Boy, une autobiographie ?

Lire la préface de Roald Dahl ci-dessous (page 11 de votre livre) et répondre aux questions suivantes :

2) Roald Dahl, un aventurier génial :

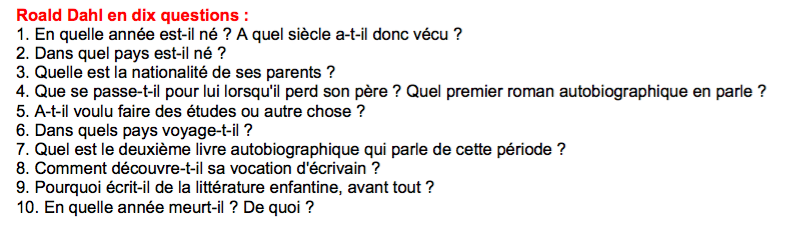

Lire ensuite la biographie pour découvrir la vie de l'auteur, et répondre aux dix questions le résumant.

.

Lecture imposée

Vous avez reçu dans votre boîte aux lettres une autobiographie, simple à lire, et vraiment amusante, que je vous demande de lire absolument à la maison pendant cette séquence. Je vous conseille de vous organiser dès maintenant, en divisant par exemple le nombre de chapitres en fonction du nombre de jours que vous prévoyez pour le lire. (A RENDRE LE 15 AVRIL)

Nous allons étudier des extraits ensemble, et je vous poserai régulièrement quelques petites questions (faciles) pour m'assurer que vous lisez bien le reste du roman, et que vous le comprenez !

Roald Dahl, Moi, Boy. Souvenirs d'enfance.

Que se passe-t-il quand on attrape une ratite ? Et quand on simule une crise d'appendicite ? Avez-vous jamais fumé du tabac de chèvre ? Vous a-t-on déjà affublé d'un costume de pompes funèbres pour vous rendre à l'école ? Neuf, dix, onze ans... les années passent : voici venu le temps de se demander ce que l'on fera après le collège !

Lorsque Roald Dahl, l'un des plus grands auteurs contemporains se souvient de ses années d'enfance, on découvre avec bonheur un jeune garçon qui ressemble étonnamment aux héros de ses livres.

Idées de lectures

Je suis sure que vous avez envie de voyager un peu en imagination, et que avez terriblement envie de dévorer des romans pendant les vacances ! Parfait, voici quelques titres pour vous donner des idées ! :-)

A vrai dire plusieurs de ces romans ont été adaptés au cinéma : je vous conseille en particulier Fantastique Maître Renard (Wes Anderson) et Charlie et la Chocolaterie (Tim Burton)

Séance 3 (jeudi 2 avril) : Révisions sur la phrase simple et complexe ; la formation des mots.

Objectifs : je vérifie que j'ai bien mémorisé le cours de la semaine dernière sur la phrase, et je revois la manière dont sont formés les mots.

PREMIERE PARTIE : révisions sur la phrase simple et complexe.

1) RAPPEL :

- Essaie de noter au brouillon, directement sur la feuille, la définition d'une phrase simple, puis d'une phrase complexe. Donne un exemple à chaque fois.

- Pour la phrase complexe, essaie maintenant de définir la juxtaposition, la coordination, et le subordination !

C'est fait ? Tu peux maintenant aller regarder dans ton cours les séances de la semaine dernière pour vérifier que tu as tout bon (ou pas, et dans ce cas il va falloir réapprendre ces définitions pour être le brevet !).

Te voilà prêt pour un petit exercice à partir d'un extrait de notre roman.

2) EXERCICE :

a. Dans l'extrait suivant, entoure les verbes conjugués et délimite les propositions entre crochets.

b. Indique ensuite à côté de chaque phrase s'il s'agit d'une phrase simple ou d'une phrase complexe.

c. Si c'est une phrase complexe, entoure ce qui relie les propositions et précise à côté de chaque phrase s'il y a juxtaposition, coordination, ou subordination.

" Mon père, Harald Dahl, un Norvégien, naquit près d'Oslo dans une petite ville. Son père était un marchand relativement prospère, il était propriétaire d'un magasin où l'on vendait tous les produits imaginables. J'écris ceci en 1984 mais ce grand-père dont je parle était né, rendez-vous compte, en 1820 du temps de Napoléon. Si mon grand-père vivait encore, il aurait eu cent soixante-quatre ans et mon père cent vint ans. L'un et l'autre avaient eu leurs enfants sur le tard. "

3) ECRITURE :

Raconte à ton tour les circonstances de ta naissance en présentant tes parents (ton père, ta mère, ou les deux, au choix). Tu utiliseras au moins deux phrases simples et deux phrases complexes avec juxtaposition, deux phrases complexes avec coordination, et deux phrases complexes avec subordination.

Ce travail d'écriture est à m'envoyer absolument : je peux ainsi vérifier ton travail de la semaine, et m'assurer surtout que tu as bien appris et bien compris cette leçon ! :)

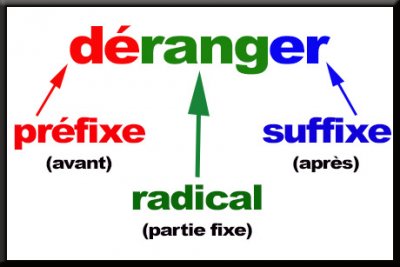

DEUXIEME PARTIE : La formation des mots

1) OBSERVATION :

1. Nous avons vu que le mot "autobiographie" était issu du grec, avec trois parties (auto + bio + graphie). Nous allons essayer de revoir comment, en français, on peut décomposer les mots...

Essayons ensemble :

- comment décomposerais-tu le mot "autobiographie" pour obtenir le plus petit mot possible qui ait du sens (celui qu'on ne peut plus décomposer, mais avec lequel on peut former d'autres mots plus longs) ?

- sais-tu comment on appelle ce plus petit mot possible ? et la partie qui vient avant ? et s'il y avait une partie qui venait après ?

2. Et pour le mot "coupe-papier" ou "chemin de fer" ou "portemanteau" : peux-tu les décomposer en avec un mot plus petit ?

Essaie de réfléchir quelques minutes, en prenant ton temps, et puis regarde la correction juste en-dessous.

2) CORRECTION ET LEÇON :

CORRECTION

1) - on pourrait décomposer le mot ainsi : AUTO + BIOGRAPHIE (c'est une biographie écrite par soi-même)

- le plus petit mot possible, qu'on ne peut plus décomposer, mais avec lequel on peut former d'autres mots plus longs est le RADICAL.

La partie qui se place avant est le PREFIXE, et la partie qui se place après est le SUFFIXE.

2) On ne peut en fait pas décomposer ces mots ! Ils sont formés de manière un peu étrange, soit avec un trait d'union, soit avec une préposition, soit directement en collant les mots ensemble !

Regarde l'observation 1 page 90 pour avoir d'autres exemples. Attention, il est un petit peu difficile. Pour rappel : une famille de mots est l'ensemble des mots qui ont le même radical (ex : forêt, déforestation, garde-forestier, car ces mots sont tous formés autour du radical "forêt").

LEÇON (à apprendre par coeur)

La plus petite partie d'un mot, qu'on obtient lorsqu'on ne peut plus décomposer, et qui sert à former d'autres mots plus longs s'appelle le RADICAL.

La partie qui se place avant est le PREFIXE, et la partie qui se place après est le SUFFIXE.

ex : RE + PLANT + ER

PREFIXE + RADICAL + SUFFIXE

Parfois, on peut former un mot grâce à deux mots que l'on relie

- avec un trait d'union (ex : coupe-papier),

- ou avec une préposition (ex : chemin de fer),

- ou en les collant ensemble (ex : portemanteau).

3) EXERCICES :

Exercices 1, 2, 3, 4, 5, 7 des pages 90 et 91 du cahier d'activités.

Séance 4 (lundi 20 avril) : Un souvenir d'école ; les types de phrases.

Objectifs : je découvre comment Roald Dahl raconte un souvenir d'école et je revois les types de phrases.

Supports : texte 2, Un souvenir d'école

+ exercices (document) sur les types de phrases

PREMIERE PARTIE : LECTURE

1) Réflexions : mon premier souvenir...

Essaie de te rappeler : quel est ton tout premier souvenir d'enfance ? Etait-il heureux ou malheureux ? Note tout ce qui te vient !

2) Etude d'un texte : Un souvenir d'école

Ecoute-moi lire le texte, une première fois, en te demandant : de quelle manière Roald Dahl raconte-t-il cet épisode ? De quoi est-il question, que se passe-t-il ?

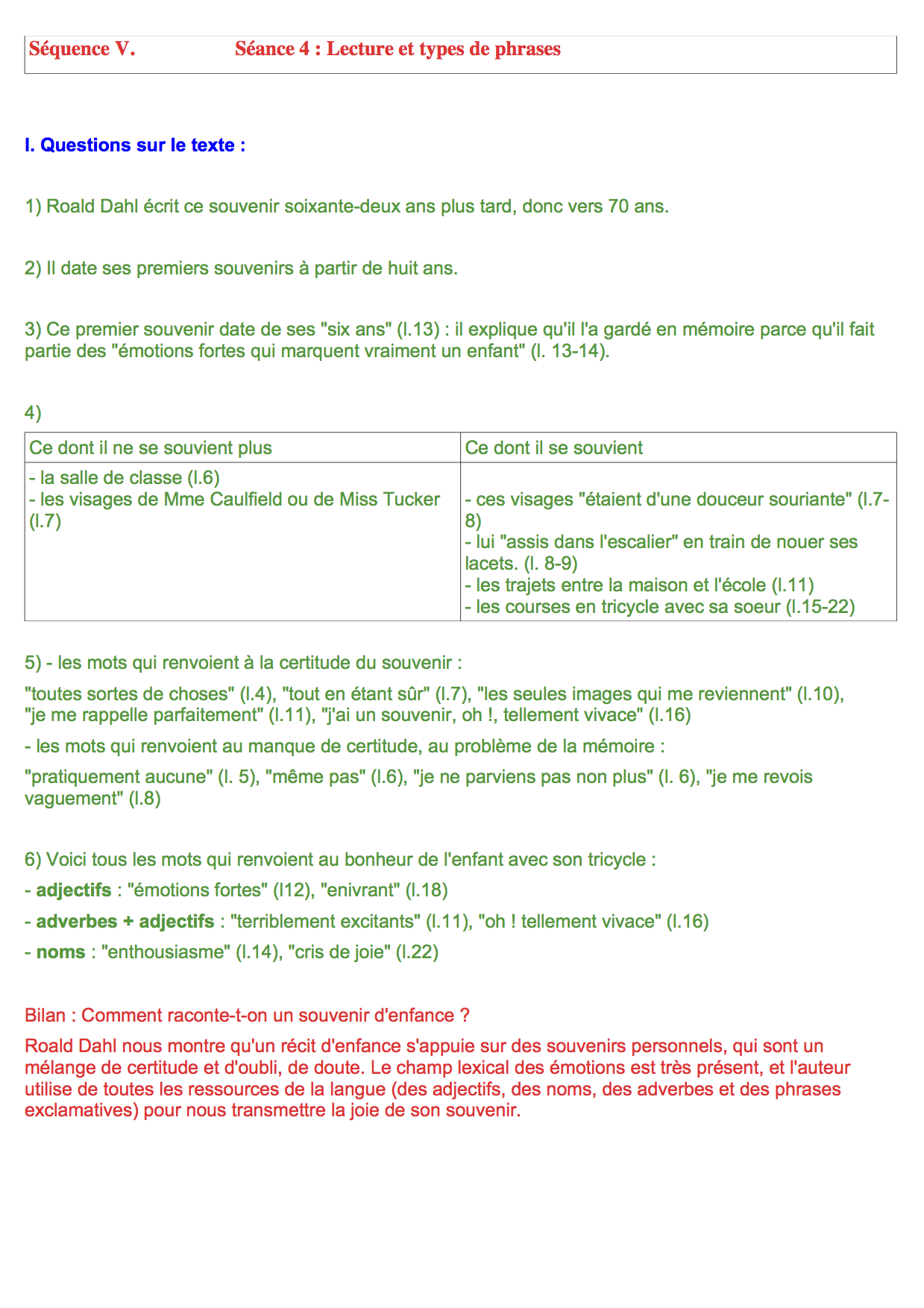

Questions sur le texte : Relis le texte, et essaie de répondre précisément aux questions suivantes.

1) A quel âge Roald Dahl écrit-il ce souvenir ?

2) De quand date, pour lui, ses premiers souvenirs ?

3) Quel âge avait-il lors de ce souvenir précisément ? Comment explique-t-il qu'il puisse tout de même s'en rappeler ?

4) Essaie de compléter dans un tableau : Ce dont il ne se souvient plus / Ce dont il se souvient

5) Peux-tu relever tous les mots qui renvoient à la certitude du souvenir, et tous ceux qui renvoient au manque de certitude, au problème de la mémoire ?

6) Repère tous les mots qui renvoient au bonheur de l'enfant avec son tricycle, et essaie de les classer.

Bilan : Comment raconte-t-on un souvenir d'enfance ?

DEUXIEME PARTIE : LANGUE

1) Réflexions : Quels sont les types de phrases en français ? De quoi te souviens-tu ?

On peut exprimer différentes émotions grâce aux phrases...

Tu peux t'aider des exemples suivants pour essayer de retrouver à quel type de phrases ils correspondent :

a. Comme j'ai aimé ce tricyle ! b. T'en souviens-tu ?

c. J'avais alors six ans à ce moment-là. d. Viens regarder cette photo !

2) Leçon (à apprendre par coeur !) :

En français, il existe quatre types de phrases :

- la phrase déclarative : elle permet de donner une information (neutre), et se termine par un point ou des points de suspension. Ex : J'avais alors six ans à ce moment-là.

- la phrase interrogative : elle permet de poser une question, et se termine par un point d'interrogation. Ex : T'en souviens-tu ?

- la phrase exclamative : elle insiste sur les sentiments ou les émotions, et se termine par un point d'exclamation. Ex : Comme j'ai aimé ce tricyle !

- la phrase injonctive (ou impérative) : elle permet de donner un ordre ou un conseil, et se termine par un point, des points de suspension, ou un point d'exclamation. On trouve souvent un verbe à l'impératif. Ex : Viens regarder cette photo !

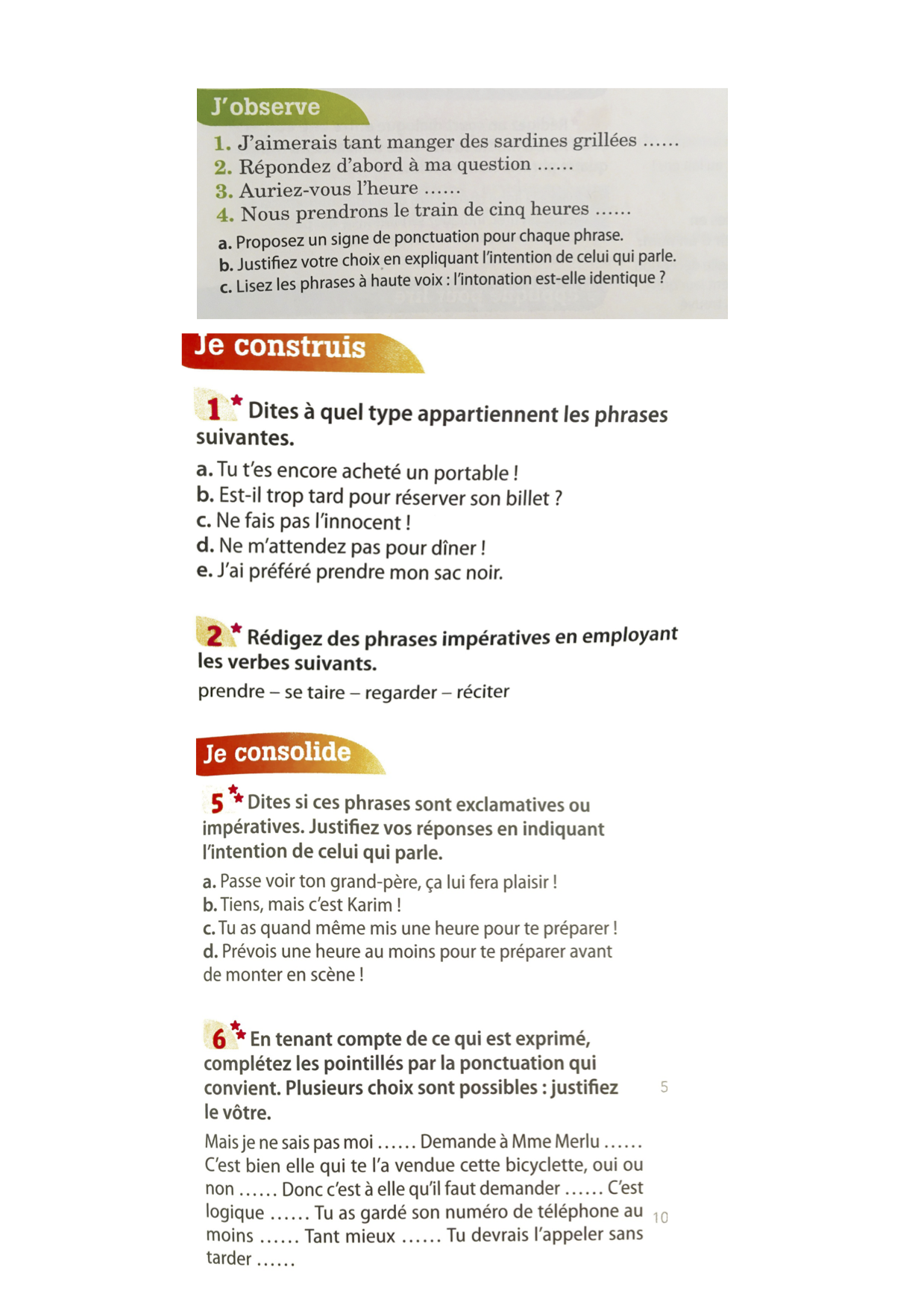

3) Exercices d'application : observation, exos 1, 2, 5, 6

.

Séance 5 (jeudi 23 avril) : L'accord du participe passé

Objectifs : je revois la formation du passé composé et je maîtrise les accords du participe passé avec l'auxiliaire.

Support : exercices pages 68-69 et 72-73 du cahier d'activités

1) Rappel : Comment se forme le passé composé ?Essaie de te souvenir...

Réponse : AUXILAIRE (ETRE ou AVOIR) au présent + PARTICIPE PASSE

2) Observation

"Je peux vous raconter toutes sortes de choses qui me sont arrivées à partir de l'âge de huit ans, mais pratiquement aucune avant. J'ai fréquenté la Maison de l'Orme durant toute une année."

"Voilà donc les souvenirs que j'ai gardés du jardin d'enfants."

a. Dans les phrases ci-dessus, relève tous les verbes au passé composé.

b. Qu'observes-tu concernant le participe passé ? Peux-tu trouver une explication ?

3) Leçon

- Avec l'auxiliaire ETRE on accorde toujours le participe passé (ex : elles sont arrivées)

- Avec l'auxiliaire AVOIR on n'accord jamais le p.passé (ex : J'ai fréquenté une école)

SAUF s'il y a un COD avant le verbe : alors on accorde (ex : les souvenirs que j'ai gardés = et non pas "gardé", car "j'ai gardé QUOI (COD) ?" réponse "des souvenirs")

4) Exercices d'application pages 68-69 et 72-73 du cahier d'activités.

Exercices 1, 2, 3 pages 68-69.

Exercices 1, 2, 3 pages 72-73

Séance (mardi 28 avril) : Lecture et révisions

Objectifs : j'avance dans ma lecture + je revois les types de phrase et les accords du participe passé avec l'auxiliaire.

Support : QCM sur Pronote + livre Moi Boy

1) Lecture maison

Lire les pages 33 à 47 pour découvrir la farce rigolotte de Roald Dahl à la marchande de bonbons...

=> répondre au QCM en ligne sur Pronote pour que je voie si vous travaillez !

2) Révisions sur les types de phrase

=> répondre au QCM en ligne pour que je voie si vous travaillez !

3) Révisions sur le passé composé et l'accord du participe passé

=> répondre au QCM en ligne pour que je voie si vous travaillez !

Jeudi 30 avril :

Pas de travail, je vous laisse souffler pour le pont du 1er mai, et rattraper les cours si besoin :)

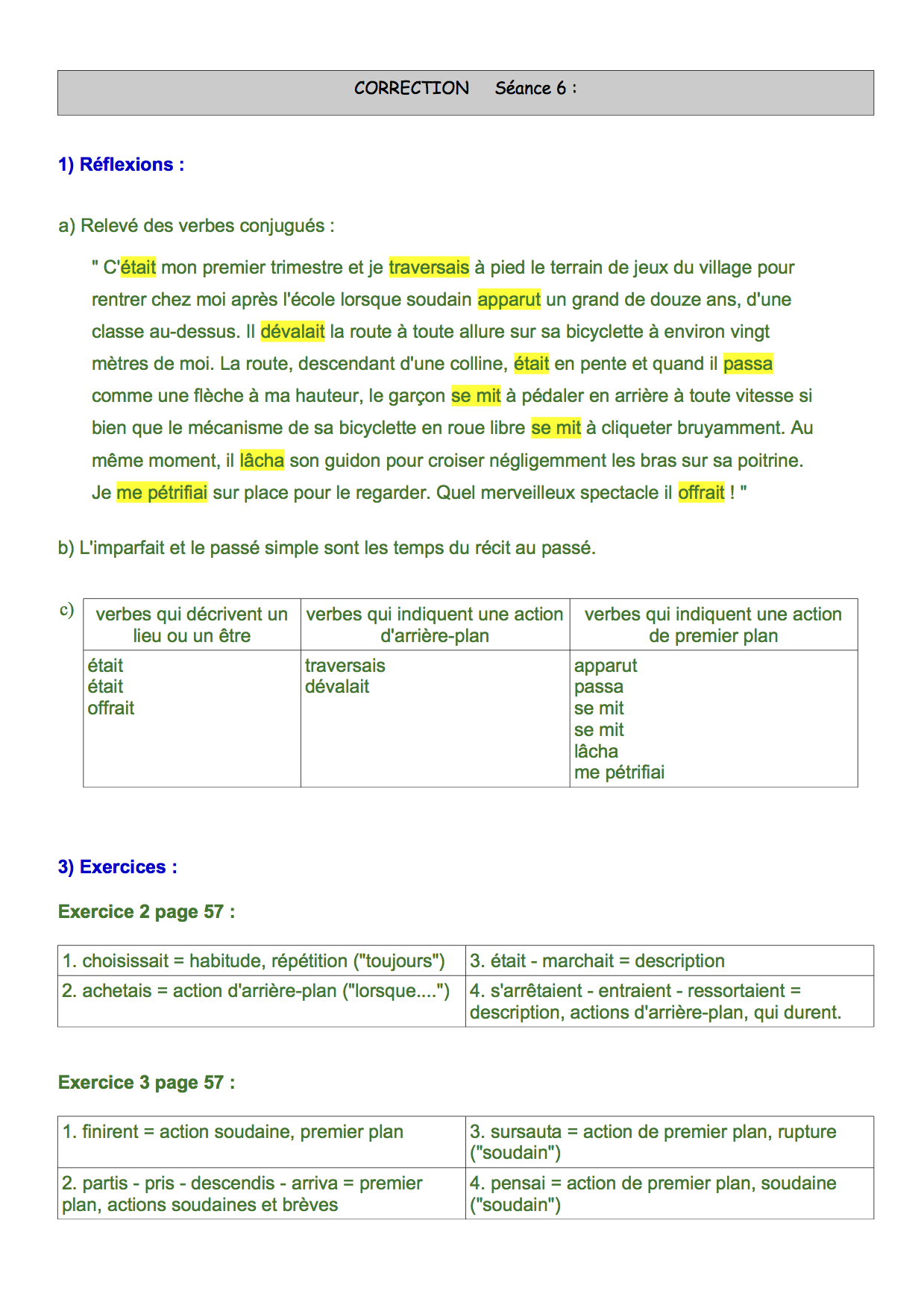

Séance 6 (lundi 4 mai) : Rappel sur les temps du récit.

Objectifs : je fais le point sur mes connaissances (imparfait, passé simple).

Supports : cahier d'activités page 57 + feuille d'exercices donnée ici

1) Réflexions :

" C'était mon premier trimestre et je traversais à pied le terrain de jeux du village pour rentrer chez moi après l'école lorsque soudain apparut un grand de douze ans, d'une classe au-dessus. Il dévalait la route à toute allure sur sa bicyclette à environ vingt mètres de moi. La route, descendant d'une colline, était en pente et quand il passa comme une flèche à ma hauteur, le garçon se mit à pédaler en arrière à toute vitesse si bien que le mécanisme de sa bicyclette en roue libre se mit à cliqueter bruyamment. Au même moment, il lâcha son guidon pour croiser négligemment les bras sur sa poitrine. Je me pétrifiai sur place pour le regarder. Quel merveilleux spectacle il offrait !"

a) Voici le début du texte que nous avons travaillé lors de la dernière séance. Relevez tous les verbes conjugués, et donnez leur temps.

b) Pourquoi, selon vous, sont-ils conjugués à ces deux temps ?

c) Essayez de compléter le tableau suivant :

verbes qui décrivent un lieu ou un être / verbes qui indiquent une action d'arrière-plan / verbes qui indiquent une action de premier plan

2) Leçon : les temps du passé

Dans un récit au passé, le passé simple et l'imparfait s'utilisent en alternance car leurs emplois sont complémentaires.

3) Exercices : voir page 57 du cahier d'activités.

Faire les exercices 2, 3, 5 du cahier d'activités page 57.

4) Exercices d'entraînement sur la conjugaison des deux temps :

Pour télécharger le cours en pdf :

CORRECTION :

Séance 7 : Les vacances en Norvège

Objectifs : je sais analyser un récit de vacances et je revois mes connaissances sur la modalisation.

Support : livre Moi, Boy pages 54-65. Voir texte donné ci-dessous : "Les vacances en Norvège".

1) Réflexions :

Ecoutez-moi lire le texte, ou lisez-le et demandez-vous :

Qu'est-ce qui nous montre ici que c'est Roald Dahl adulte qui raconte les vacances de son enfance ?

2) Etude du texte :

1. Avez-vous compris de quoi parle Roald Dahl ? A combien ils partent, où et comment ?

2. Quels sont les mots qui montrent que l'écrivain raconte maintenant cet épisode ?

3. Souvenez-vous, la modalisation c'est le fait de rendre un texte subjectif avec la marque d'un avis personnel (pas du tout un texte objectif et neutre). On peut utiliser des verbes de pensée, des adjectifs mélioratifs ou péjoratifs, des phrases exclamatives,...

Que pouvez-vous relever ici, qui montre que le narrateur adorait ces vacances ?

4. Avez-vous remarqué qu'à un moment le narrateur s'adresse au lecteur ? Où ? Pourquoi, d'après-vous ?

Devoir maison : lire le chapitre pages 80-83 "Une visite chez le médecin" et répondre au QCM sur Pronote.

Séance

8 (lundi 11 mai) : Portrait du capitaine Hardcastle

Objectif : je sais analyser un portrait.

Support : livre Moi, Boy pages 126-127. Voir texte donné ci-dessous.

1) REFLEXIONS

Ecoutez-moi lire le texte (ou lisez-le vous même) une première fois, en essayant de vous demander à quoi ressemble ce fameux capitaine Hardcastle dont nous parle Roald Dahl...

2) ETUDE DU TEXTE

1. Pour vérifier votre compréhension du texte, pour voir si vous avez réussi à bien imaginer à quoi ressemble le capitaine, voici un questionnaire à choix multiples... Saurez-vous trouver les bonnes réponses ?

a. Le capitaine est... : brun / roux / blond ?

b. Ses cheveux sont... : bien coiffés / en désordre / il n'en a pas ?

c. Sa moustache est... : comme une brosse à ongles, raide et bien taillée / comme un morse, tombante /

pleine de bouclettes retroussées vers le haut ?

d. Son front est.... : bas et plein de rides / haut et lisse / plein de boutons ?

e. Comment se comporte-t-il ? : il est calme / il est nerveux / il est joyeux ?

2. Essayez de donner un titre à chaque paragraphe du texte, pour comprendre ce que décrit l'auteur.

3. "Il avait des jambes minces et dures comme celles d'un bélier" (ligne 5) : comment s'appelle cette figure de style ? En trouvez-vous d'autre dans le texte ?

4. Complétez le tableau suivant pour analyser les outils de la langue utiles pour faire un portrait :

adjectifs :

comparaisons :

verbes d'action :

3) BILAN ET ECRITURE

On le voit, dresser le portrait de quelque un ne se fait pas n'importe comment !

→ Il faut organiser son portrait en plusieurs étapes :

- ici l'auteur commence par les caractéristiques physiques (le visage, les cheveux et la moustache en particulier),

- puis il évoque le moral et le comportement du personnage (le caractère vraiment désagréable et pathétique de cet ancien officier).

- En général on donne même une indication sur l'allure générale au tout début.

→ On emploie beaucoup d'adjectifs (formes, tailles, couleurs,...) pour nous faire imaginer en détails à quoi ressemble le personnage, et aussi des comparaisons.

Pour raconter comment se comporte le personnage, on utilise des verbes d'action.

A vous de jouer !

Sauriez-vous faire le portrait

d'une personne que vous avez beaucoup appréciée, ou au contraire

qui vous a beaucoup terrifié dans votre enfance ? :)

CORRECTION :

Séance 9 (jeudi 14 mai) : Révisions lexicales. Synonymes, antonymes, homonymes.

Objectifs : je sais distinguer synonymes et antonymes et je sais repérer des homonymes.

Support : cahier d'activités pages 92-93

1) Observation 1 page 92

2) Leçon :

- un synonyme est un mot qui a le même sens qu'un autre et la même nature grammaticale (nom, ou adjectif, ou verbe...)

- un antonyme est un mot de sens contraire à un autre et qui a la même nature grammaticale

- un homonyme est un mot qui ressemble à un autre mais qui a pourtant un sens différent. S'il a le même son c'est un homophone, s'il a la même écriture c'est un homographe.

3) Exercices 2, 3, 4, 5, 6 pages 92-93.

CORRECTION :

Séance 10 (lundi 25 mai) : Révisions lexicales. Dénotation et connotation.

Objectifs : je sais distinguer dénotation et connotation et je sais les repérer.

Support : cahier d'activités pages 94-95

1) Observation

Quelle différence de sens voyez-vous entre les deux usages de "pigeon" dans les phrases suivantes ?

a. Je vois beaucoup de pigeons dans les gares parisiennes.

b. Il s'est fait volé son porte-feuille comme un pigeon !

2) Correction et leçon

Dans les deux phrases le mot "pigeon" est pris soit au sens propre (phrase a), soit au sens figuré (phrase b).

- La dénotation, c'est le sens propre du mot, son sens premier.

ex : Les pigeons sont des oiseaux.

- La connotation, c'est le sens figuré du mot, ce qu'il évoque pour nous...

ex : Etre une proie facile, c'est être un pigeon.

3) Exercices

Faire les exercices 8, 10, 11, 12 pages 94-95

CORRECTION :

Séance

11 (vendredi 29 mai) : Devenir écrivain.

Objectif : je lis un récit de vocation littéraire.

Support : texte donné, voir ci-dessous

1) Observation

En lisant le texte suivant, essayez de vous demander : dans ce souvenir d'enfance, qu'est-ce qui relève de la réalité ? et de la fiction ?

2) Etude du texte

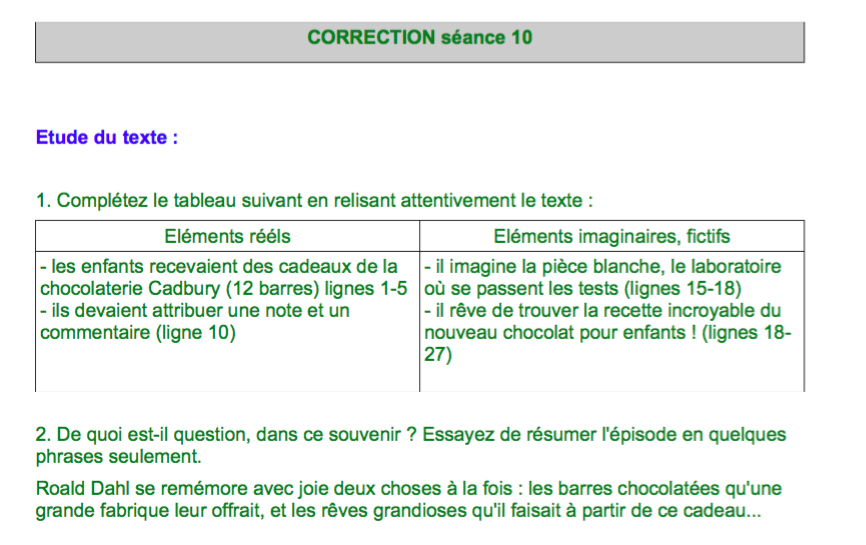

1. Complétez le tableau suivant en relisant attentivement le texte :

Eléments rééls / Eléments imaginaires, fictifs

2. De quoi est-il question, dans ce souvenir ? Essayez de résumer l'épisode en quelques phrases seulement.

3. De quoi se souvient avant tout Roald Dahl ? Que se mettait-il à imaginer ?

4. Que commençait-il à comprendre en réfléchissant à ce cadeau de l'entreprise ?

5. Quel est son point de vue aujourd'hui sur ce cadeau de chocolats aux enfants ?

6. En quoi cet épisode est-il important dans la vie de l'écrivain ?

CORRECTION :

SEQUENCE VI La satire...

Séance 1 : rire et caricature

Objectif : Je comprends comment le rire permet de dénoncer et de critiquer, à travers une musique et des images.

Voici une chanson, et quelques images...

1. De quoi parle la chanson ? Pourquoi MC Solaar l'a-t-il écrite, d'après vous (que cherchait-il à faire ?) ?

2. Essayez de trouver les points communs et les différences entre les différentes images.

3. Quelle est l'image que vous proposez ? Pourquoi ?

Bilan : Qu'est-ce que dénoncer ? En quoi l'humour aide-t-il à dénoncer ?

CORRECTION

VOTRE TITRE

Voici l'endroit pour votre texte. Cliquez ici et commencez à taper. Ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci.

Dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem ut enim ad minima veniam quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur quis autem vel eum.

TRAVAIL À FAIRE :

Pour lundi :

- Je regarde la correction des exercices et je compare mes réponses. Je note cette correction.

- Je vérifie que j'ai bien recopié la séance (titre en rouge, objectif en vert, titres en bleu) et que j'ai fait les exercices demandés .

- Je continue à lire Moi, Boy !

- J'aimerais beaucoup que vous preniez le temps de tenir un petit journal intime de cette période (pas forcément tous les jours) pour exprimer ce que vous ressentez face à cette situation un peu étrange que nous vivons, un peu comme Hélène Berr, Envoyez-le moi quand vous vous sentirez prêts !

Bon courage, et n'hésitez pas à m'écrire en cas de besoin !